没有组织的组织力

何翊翔

互联网学者克莱•舍基的《未来是湿的》一书中的副标题是“没有组织的组织力”,这句话非常准确的点明了当下各种透过互联网发起的社会实践。他在书中进一步的提到,今天的组织,不一定是在同一个空间和时间中工作,他们可能仅仅是因为某个主题,而被黏在一起,比如网民的人肉搜索就是其中的典范,这些网民相互之间并不认识,但是却因为一件事情,将他们临时性的聚合在一起,完成一件原本需要一个非常严密的组织才能够完成的事情。舍基的这个观点,非常准确的描述了未来组织结构发展的可能性。在商业的领域中,我们能够看到从过去在《世界是平的》一书中提到的“外包”,到当下最为热门的“众包”概念,其实这样的概念类似于上世纪的开源计划(open source),人们聚集在一起为某件事情工作,并不是基于被命令,而是基于奉献。而这样的理念也正是我当前迷恋互联网的原因,我希望看到更多有价值的、创新的自我组织和社会实践,而由李巨川等人发起的《东湖艺术计划》恰恰打开了这样一种可能性。

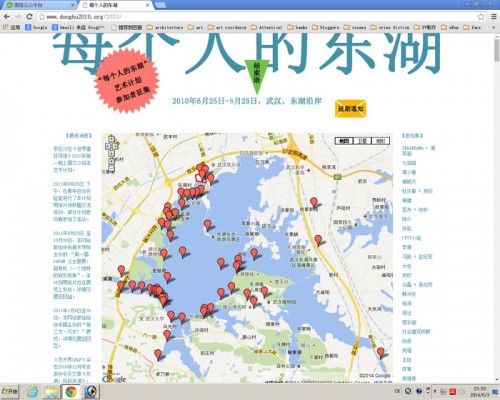

东湖艺术计划第一回网页截屏

“高铁”如今仿佛早已成为了中国经济发展的隐喻,它用速度压缩了城市之间的距离,但同时却带来了与这个机械文明相悖的影子——本土意识的觉醒。高铁所经过的城市,仿佛都不可避免的受到了南方的近邻香港的影响,这种莫名奇妙的种子仿佛就夹杂在高铁的车身的尘埃之中,散布在沿途的城市的土地上。而由李巨川等人发起的《东湖艺术计划》也确实正是在这样的一个知识和社会环境中所提出的。

虽然发起人在这个项目中使用了“艺术”一词,但是他却坚定的认为这个项目与艺术无关,相反与建筑学和社会实践的关系更大。而在我看来,也确实如此,但是项目本身却极大的打开了艺术介入社会的边界。正如邱黯雄所说的,东湖艺术计划,如果仅仅是一个在美术馆里面进行的项目,那么他仅仅是一个社会事件的“镜像”,但恰恰相反,所有的这些艺术行动就在社会事件发生的现场,因此他并没有收到“艺术”的保护而变得对“安全”。或许正是这种在具体情境中的实践的模糊性和不可定义性,才是人类创造力的来源,它是不是“艺术”其实并不重要。

关于事情的缘起,笔者并不想在本文中进行叙述,详细的资料可以从这个项目的官方网站了解。简单来说,《东湖艺术计划》是一项由建筑师和艺术家发起,让武汉的市民透过艺术的方式,共同参与和关注这个地方被填湖的社会事件。但本文主要希望探讨的是关于《东湖艺术计划》作为一项基于互联网发起的自我组织的社会实践和建筑学实践的价值与启发,因此我将从这两个方面来展开论述。

正如我在前文中提到,《东湖艺术计划》是一个基于互联网发起的社会实践,而它整个活动的组织方式,其实非常类似于克莱•舍基所说的“没有组织的组织”。起初这个项目的发起者们利用google earth的技术,搭建了一个简单的网络平台,并且将主题定为“每个人的东湖”,让社会各界人士在活动举行的两个月期间内,透过艺术的方式,介入东湖的这个场所,从而引起社会对于东湖这个事件的关注。而这样的一个社会议题,确实也吸引了为数不少的人士参与,他们分别在不同的地点实施了各种不同的艺术行为,并且将作品上传到东湖艺术计划的官网上,标注了自己介入的位置。而发起人在这其中,并不会充当一个选择作品的角色,尽管作品的质量参差不齐,但它们的呈现出了每一个参与主体的意见。而且更为关键的是,在这为其两个月的项目的过程中,其中有很多参与者依然是从没有见过面的,他们依然像在互联网一样,以一个虚拟的身份存在。但是恰恰是通过这样的一种方式,建立了一个基于某段时间的临时性群体事件,而这个群体却并不在同一个时间和地点聚合,因而也极大的降低了项目的操作成本和风险(读者应该能够意会吧,因为确切来说,他们根本就不是一个组织)。

袋鼠通讯,《犯罪计划:从南湖到东湖》,2012年6月3日,南湖某居民小区至东湖梅园公园大门

或许正是因为这个项目是由许许多多非艺术专业的人士共同构成的艺术项目,所以在这其中的作品,并不一定能为那些长期沉浸在艺术领域的人士的青睐,甚至有相关的专业人士批评道,其中的作品过于的“小清新”。但事实上,对于发起人而言,艺术在这里,或许仅仅只是一种策略性的工具,透过“艺术”这个媒介,让这个项目在一个相对“安全”和“温和”的空间中进行。在今天这个自媒体的时代,或许只有通过“艺术”(艺术赋权),才能够以一种迂回的方式在现实的空间中争到一丝的话语权。这些参与者并不一定是艺术家,他们并不像艺术家和知识分子一样,能够对文字和艺术的语言有非常细腻的操控力,但是他们却可以通过他们自己擅长的方式,来发出自己的声音,或许她们就是一群在东湖边跳交谊舞的大妈、或者是一群在这里游泳大叔和小孩,或许他们还是在东湖边跳水的BMX车手,而这些非语言的身体行动,恰恰是他们对于空间属性的定义,也是他们在公共空间中讨价还价的一种能力。

恰恰是因为如此,我们不应该片面的去纠结,为何《东湖艺术计划》没有得到一个良好的传播,是否因为没有发生一些真正具有爆炸性的艺术行动来吸引社会足够的关注。而在我看来正是因为它们的这种弱传播的方式,才真正的能够让项目变成一根根细血管一样,扎到东湖周边的日常生活之中,嵌入这些空间的文化脉络。或许,对于当地而言,正是这个项目,打开了原来东湖这片被忽视的空间,东湖艺术计划的策划者们,仿佛就像一群农民,用锄头重新翻动那一片已经被现实压缩得过度扁平的土地,让这里重新成为滋生文化的温床。我们可以浪漫化的想象,或许在多年以后这个湖岸的边缘就会成为一群骑着BMX的年轻人聚集起来跳湖的地方,或许这里也会成为一个小剧场,一个又一个的流浪艺人、歌手、诗人的节目持续不断的在这里上演,或许这里还会成为售卖一些“稀有”物品的集市……或许在这里,我们就能够明白,为什么李巨川一直强调自己是从一个建筑学的角度来从事这项工作的。因为恰恰正是通过这样的方式和行为,才能够让这些特定的人群的身体和东湖这个空间发生具体的关系。透过人们相互之间的公共行为,让这些空间拥有了自己特定的属性,因为人的行为和土地之间的关系,才是建筑本质,它是建筑之前的建筑。或许我们可以这样说,建筑是为了对一个空间进行定义和命名而存在的,让一片空间的属性不再飘忽不定。而在现实中,或许只有通过身体的参与,让空间编织在人们的生活路径之中,我们才能够在这个空间的权力游戏之中发出我们的声音,因此在这里,非语言性的行为,其实就是我们在公共空间讨论的一套重要的语言。

刘真宇,《BMX跳湖游戏》,2010年7月18日,武汉大学凌波门外湖岸

写到这里,依然有许多思绪没有理清,项目依然存在可待发展和提高的空间,关于我在上文中提到的“艺术赋权”和让项目持续运作发生的问题,我并不知道发起者对这个方面的问题是否已经有了充分准备和思考。但是无论如何,《东湖艺术计划》的自我组织的方式确实为我们当下的社会实践带来了更多的可能性,我也希望在未来,能够看到更多这种能够良好的使用社交网络、移动互联网的社会实践,而这些问题恰恰也是我在一直思考和关注的课题。

(来自何翊翔新浪微博,2012年8月17日)